Notre objectif: chercher et partager des informations qui paraissent pertinentes et lutter contre la désinformation.

Sondage: Pratiques environnementales dans la Communauté de Communes des Pays de Limours

Introduction

À l’occasion de l’événement Nature en fête 2025, organisé par la Communauté de Communes du Pays de Limours, notre association a réalisé un court sondage, inspiré de l’enquête nationale du SDES-CREDOC (2023) [1]. L’objectif était de recueillir l’avis des participants à cet événement sur certaines pratiques individuelles en faveur de l’environnement.

Huit actions étaient proposées :

- Choisir des produits locaux

- Réduire sa consommation d’eau

- Réduire ses déchets

- Réduire sa consommation d’énergie

- Trier la plupart de ses déchets pour le recyclage

- Moins utiliser sa voiture

- Acheter des produits écologiques avec un label environnemental

- Choisir un mode de déplacement plus respectueux de l’environnement

Deux questions ont été posées aux participants :

- Quelles sont, selon vous, les deux actions les plus efficaces pour protéger l’environnement ?

- Quelles sont les deux que vous avez le plus de mal à mettre en œuvre ?

Nous avons recueilli 23 réponses pendant l’événement [2]. Bien sûr, cet échantillon est restreint et pas complètement représentatif (les participants à Nature en fête 2025 ont déjà une certaine sensibilité aux questions environnementales). Il permet néanmoins de voir quelques tendances.

Voici l’analyse comparative entre les réponses locales et les données nationales.

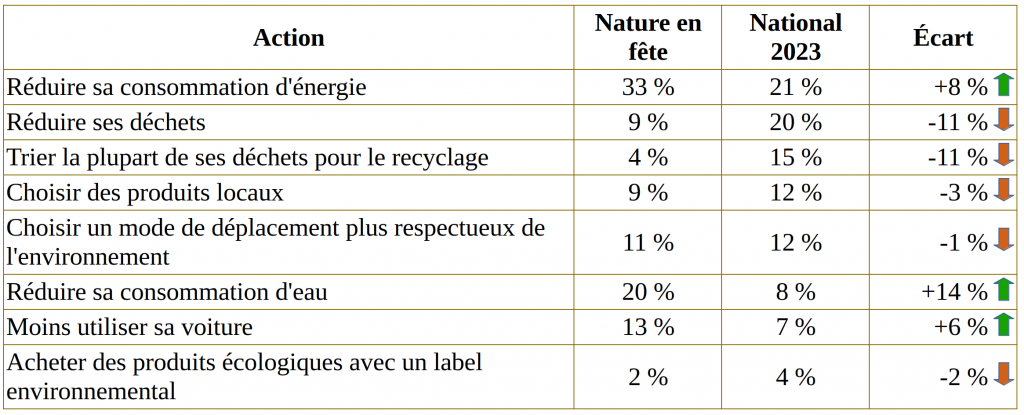

1. Les actions jugées les plus efficaces pour protéger l’environnement

Analyse :

- La réduction de la consommation d’énergie est jugée beaucoup plus efficace localement (33 % contre 21 % au niveau national). Pour la plupart des participants, cette action ne concerne que les consommations énergétiques résidentielles (chauffage, eau chaude, …).

- La consommation d’eau est perçue comme bien plus cruciale localement (20 %, contre seulement 8 % au niveau national), signe d’une sensibilité plus forte aux ressources en eau, et/ou aux épisodes de sécheresse.

- La diminution de l’usage de la voiture est aussi davantage valorisée, sans doute en lien avec le caractère semi-rural du territoire, où la voiture reste souvent indispensable.

- Les modes de déplacement plus respectueux et le choix de produits locaux sont globalement jugés d’efficacité modérée dans les deux enquêtes, avec des scores proches. A noter que pour beaucoup, le choix de produits locaux ne concerne que l’alimentation, et pas d’autres produits (vêtements, équipements de la maison, …), ce qui peut expliquer le score relativement faible.

- Les déchets (réduction et tri) sont beaucoup moins cités localement, ce qui peut indiquer soit une perception d’efficacité plus faible, soit plus probablement une intégration déjà acquise dans les pratiques (et donc jugée non prioritaire).

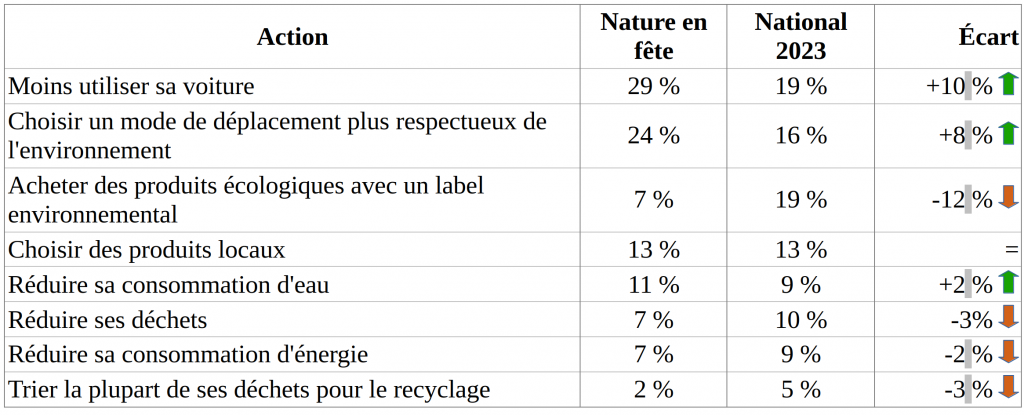

2. Les actions jugées les plus difficiles à mettre en œuvre

Analyse :

- Les freins à la mobilité durable (moins utiliser la voiture, adopter des modes de déplacement respectueux) sont beaucoup plus ressentis localement. Cela confirme que la dépendance à la voiture reste une contrainte forte sur notre territoire.

- À l’inverse, les produits écologiques avec un label environnemental sont perçus comme bien moins problématiques localement qu’au niveau national, ce qui suggère une une meilleure acceptabilité locale.

- Les freins liés à la réduction des déchets ou de l’énergie sont faibles localement, comme nationalement.

- Le tri des déchets est bien intégré : très peu de personnes rencontrent des difficultés sur ce point.

Quelles conclusions pour notre territoire ?

Certains aspects sont clairement partagés avec la tendance nationale :

- Une sensibilité forte à l’énergie et à la mobilité.

- Une bonne appropriation des gestes de tri, peu perçus comme difficiles.

Mais deux points essentiels sont à retenir pour notre territoire:

- L’économie d’eau est perçue comme plus efficace qu’ailleurs. Une explication pourrait être une plus grande visibilité des conséquences des sécheresses, avec les arrêtés préfectoraux relatifs aux mesures de restriction d’usage d’eau (interdiction d’arrosage, etc …).

- Sans surprise, le sondage confirme bien que la mobilité apparaît clairement comme le principal défi local.

Sources

[1] « Pratiques environnementales des Français en 2023 : agir à l’échelle individuelle »

[2] Résultats du sondage effectué pendant Nature en fête 2025

Question n°1

Question n°2

Zones humides… Espaces porteurs de biodiversité !

Depuis le début du XXe siècle, plus de 50% des zones et milieux humides ont disparu en France, dont la moitié entre 1960 et 1990 ! Par l’intensification des pratiques agricoles, mais aussi les aménagements hydrauliques inadaptés, ou encore la pression de l’urbanisation et des infrastructures de transport…

Marais, tourbières, prairies et forêts humides… entre terre et eau, les milieux humides présentent de multiples facettes et se caractérisent par une biodiversité exceptionnelle ! Lorsqu’elles sont préservées, les zones humides nous offrent de nombreux avantages et bienfaits. Elles contribuent fortement à un bon fonctionnement et à une régulation des milieux et à la biodiversité associée. Mais aussi, elles contribuent pareillement à augmenter la résilience du territoire face aux inondations, aux sécheresses, et pollutions. De plus, elles participent à la constitution d’espaces de quiétude et de calme, de zones rafraîchissantes notamment en période de chaleurs.

On peut distinguer trois types de zones humides à l’intérieur des terres :

– Les marais, mares naturelles, tourbières, prairies, landes et forêts humides.

– Les milieux humides composés d’eau salée ou saumâtre, que l’on trouve dans les estuaires, lagunes, étangs d’arrière-dunes, vasières et mangroves.

– Les milieux humides aménagés par l’Homme.

Ces espaces sont porteurs d’une biodiversité riche d’innombrables espèces de plantes et d’animaux ! Oiseaux, amphibiens, poissons, insectes ou mollusques… En France métropolitaine, un tiers des 277 espèces connues d’oiseaux nicheurs dépend de ces zones humides.

Compte tenu des enjeux environnementaux, économiques et sociaux, ces milieux menacés par les activités humaines et les changements globaux, doivent faire l’objet d’une attention toute particulière ! La France s’est engagée à préserver les zones humides sur son territoire, notamment à travers la signature de la Convention internationale de Ramsar.

« Espaces de transition entre la terre et l’eau, véritables réservoirs de biodiversité, les zones humides occupent une place prépondérante dans l’équilibre fragile de notre environnement. Extrêmement riches, ces espaces génèrent des services environnementaux indéniables, et se doivent d’être protégés ! »

Vidéo qui nous explique l’intérêt des zones humides.

Les biocarburants dans l’automobile : petit état des lieux

Dans la lutte contre le changement climatique, l’un des enjeux principaux est de réduire notre consommation de combustibles fossiles, et en particulier de pétrole. L’une des solutions envisagées est de remplacer le pétrole par des biocarburants. Mais est-ce une solution réaliste ? Et est-elle efficace ? Nous vous proposons un petit tour d’horizon de ce sujet en deux temps :

– le présent article, qui est une synthèse de ce qu’on peut dire aujourd’hui sur ce sujet

– un article très détaillé, d’où cette synthèse est tirée. En s’appuyant sur des sources solides, il donne une description précise des enjeux énergétiques liés à cette question, des différents types de biocarburants, de leur mode de production, et enfin une évaluation de leurs capacités à être une solution utilisable à l’avenir.

Après la lecture de cette synthèse, si vous voulez en savoir plus ou approfondir un élément, nous ne pouvons que vous conseiller la lecture de l’article détaillé disponible ici en version PDF.

L‘Épuisement des Ressources Fossiles

Les ressources fossiles, dont le pétrole, sont appelées à s’épuiser à moyen terme si leur consommation se poursuit au rythme actuel. Même si les estimations varient, on évalue que les réserves actuelles représentent environ une cinquantaine d’année de consommation.

Il est vrai que les prévisions d’épuisement du pétrole ont été maintes fois repoussées, grâce à la découverte de nouveaux gisements, au progrès technique qui a permis d’améliorer l’efficacité de l’exploitation des gisements, et à l’exploitation de gisements non-conventionnels, comme le pétrole de schiste. Mais ce n’est qu’un répit, car les coûts d’extraction vont augmenter au fur et à mesure avec des gisements de plus en plus difficiles à exploiter.

L’Impact Environnemental de l’Utilisation des Carburants Fossiles

Est-il utile de rappeler que l’utilisation du pétrole joue un rôle important dans l’augmentation de l’effet de serre qui cause le réchauffement climatique ? Les transports sont responsables de 31% des émissions de gaz à effet de serre en France, principalement issues de la combustion du carburant. Mais l’extraction du pétrole génère aussi des fuites massives de méthane, un puissant gaz à effet de serre. Enfin, la combustion du pétrole génère un certain nombre de polluants comme les oxydes d’azote (NOx), le monoxyde de carbone (CO) et les composés organiques volatiles (COV).

Les Biocarburants comme Solution Potentielle ?

Le pétrole occupe aujourd’hui une place centrale dans notre économie. En particulier, l’essentiel des transports (routiers, maritimes, aériens) en dépend presque totalement, d’où l’idée de trouver des alternatives, comme les biocarburants.

Mais qu’est-ce qu’un biocarburant ? Il s’agit d’un combustible liquide ou gazeux destiné aux moyens de transports et produit à base de biomasse, c’est-à-dire un carburant d’origine biologique non fossile.

Vous ne le savez peut-être pas, mais les biocarburants sont déjà utilisés en ajout aux combustibles fossiles. Par exemple de l’essence SP95-E10 peut contenir jusqu’à 10 % de bioéthanol.

Mais tous les biocarburants ne se ressemblent pas. Il y a les biocarburants dits de première, deuxième et troisième génération, chacun avec ses propres avantages et défis.

Les Biocarburants de Première génération

Concrètement, un biocarburant est dit de première génération s’il nécessite une matière première qui peut aussi servir à l’alimentation humaine ou animale. Ils se divisent en bio-alcool, comme le bioéthanol, et en biodiesel, respectivement destinés à être ajoutés la plupart du temps à l’essence et au diesel.

Le bioéthanol est produit à partir de plantes à sucres, comme par exemple la canne à sucre, les céréales, la betterave sucrière ou même le raisin. On trouve le bioéthanol dans l’essence SP95-E5 (5 % de bioéthanol), ou le SP95-E10 (10%).

De son côté, le biodiesel est essentiellement produit à partir d’huile. Il peut s’agir d’huile de colza, de tournesol, de soja, de coton, de palme… mais aussi de graisses animales ou d’huiles usagées. Après transformation, on obtient un produit qui est rajouté au diesel commercial. Par exemple, le diesel B7 contient 7 % de biodiesel.

Ces biocarburants sont considérés comme renouvelables et neutres en carbone (le CO2 émis par leur combustion est absorbé par les cultures destinées à la production suivante de biocarburants). Même en tenant compte des émissions issues de leur production, leur bilan carbone partiel est nettement plus favorable que celui des fossiles.

Mais ce n’est pas le seul élément à prendre en compte. Il faut tenir compte du bilan énergétique de cette filière technologique. La quantité d’énergie que peut fournir une quantité donnée de combustible doit être nettement supérieure à la quantité d’énergie nécessaire à la production de cette même quantité de combustible. On évalue ce bilan avec le Taux de Retour Énergétique (TRE), qui doit être supérieur à 5 pour que la filière soit rentable énergétiquement. Or, le TRE des biocarburants de première génération dépasse rarement 2, ce qui est insuffisant.

Enfin, ces biocarburants de première génération posent un problème majeur : ils entrent en concurrence directe avec l’alimentation humaine car leurs productions utilisent de grandes surfaces cultivables. Par exemple, si on voulait remplacer la consommation de pétrole de la France par ces biocarburants, il faudrait y consacrer plus que la totalité de notre surface agricole ! Pire, les éventuelles destructions de prairies et forêts pour utiliser les sols comme surface de cultures aggraveraient dramatiquement leur bilan carbone réel, rendant cette solution néfaste pour le climat.

On ne peut donc en aucun cas remplacer notre consommation actuelle de pétrole par des biocarburants de première génération, et une hausse de l’usage de ces derniers provoquerait très vite de sérieux problèmes de concurrence alimentaire.

Les Biocarburants de Deuxième génération

Pour remédier aux défauts de la première génération, la recherche s’est tournée vers une seconde génération de biocarburant. Produits à partir de biomasse non-alimentaire, ces biocarburants promettent de réduire les impacts négatifs de la première génération. Ils sont fabriqués à partir de déchets agricoles ou forestiers et ne concurrencent pas directement les ressources alimentaires.

On peut par exemple réutiliser des résidus agricoles, forestiers ou industriels, ou encore s’approvisionner via des taillis à croissance rapide. Avec, on peut produire du bioéthanol, du biodiesel mais aussi du biokérosène et du biogaz.

Le bioéthanol est produit par voie biochimique, transformant la biomasse en sucre via des enzymes. Le biodiesel est produit par voie thermochimique, transformant la biomasse en gaz puis en carburant.

Ces deux procédés sont encore en développement et rencontrent encore certains obstacles, si bien que l’industrialisation de masse n’est pas pour tout de suite. Par exemple, la production de bioéthanol est très gourmande en enzyme, celle du biodiesel de seconde génération doit être adaptée à une large diversité de biomasses, et consomme encore trop d’énergie.

Le bilan carbone de ces procédés de seconde génération est cependant très positif, avec 80 % à 90 % de diminution par rapport au carburants fossiles, sachant qu’il y a dans leur cas beaucoup moins de problèmes de réaffectation des sols.

Les Biocarburants de Troisième génération

On envisage enfin une autre voie, encore au stade expérimental : des biocarburants issus de micro-algues. Cette solution pourrait présenter plusieurs intérêts (forte teneur en huile des micro-algues, recyclage de grandes quantités de CO2 pour leur croissance, grande productivité à l’hectare, croissance rapide). Mais pour l’instant, cette filière n’a pas encore démontré sa viabilité technique, l’une des difficultés étant un trop faible taux de retour énergétique. Ses impacts environnementaux pourraient aussi être importants.

Conclusion

En conclusion, les biocarburants dans l’automobile sont une source d’énergie en expansion. Si la première génération a atteint ses limites en termes de concurrence alimentaire, d’efficacité énergétique, de bilan carbone et d’usage des sols, la seconde génération semble nettement plus prometteuse. La troisième génération n’est pour l’heure pas prête à entrer en application industrielle.

Mais nous ne pourrons probablement pas remplacer la totalité de notre consommation de pétrole par des biocarburants. Une réduction de cette consommation sera nécessaire.

Conférence sur la production d’électricité

Notre conférence s’est tenue le 25/11/2022. Elle a rassemblé un public intéressé par le sujet. La conférence a été suivi d’un débat, où nous avons parlé un peu d’énergie nucléaire et surtout de Station de Transfert d’Énergie par Pompage (STEP), seule solution de stockage déployée à grande échelle. Si vous êtes intéressés, la présentation est disponible en téléchargement. Nous remercions à nouveau Jean-Paul Hulot pour toute la préparation.

Quiz sur le changement climatique

Pour tester vos connaissances sur l’effet de serre et sur le changement climatique, nous vous proposons un petit quiz de 9 questions.

Ces sujets vous intéressent ? Parlons en !

Les abeilles « grande cause nationale en 2022 » !

L’Assemblée Nationale a voté à l’unanimité le 7 octobre 2021 dernier : « L’ABEILLE GRANDE CAUSE NATIONALE 2022 ».

C’est suite à un constat alarmant dressé par les apiculteurs de France et les demandes nombreuses de prise en compte de « calamité apicole », après la saison 2021 chaotique qui ont poussé certains de nos élus à proposer une résolution de loi pour lutter contre le déclin des abeilles.

Pour 2021, la production de miel se situerait entre 7000 et 9000 tonnes de miel à peine. Un bien triste chiffre, qui se trouve être bien loin des belles années apicoles où l’on avoisinait les 35 / 40 000 tonnes de miel. Un triste constat également lorsque l’on sait que les Français consomment chaque année en France près de 40 000 tonnes de miel. Ce sont ainsi plus de 30 000 tonnes de miel importés et consommés chaque année en France dont il est difficile de vérifier à la fois l’origine et la qualité du miel !

Les abeilles font face depuis plusieurs décennies déjà à une addition de facteurs provoquant leur déclin. Parmi ces derniers : les pesticides, les infections parasitaires, les prédateurs comme le frelon asiatique, la monoculture qui appauvrit les ressources en nectars et le dérèglement climatique, responsable plus que jamais de la saison noire 2021. L’addition de ces facteurs est ainsi responsable d’un taux de mortalité des abeilles passé de 5% dans les années 90 à plus de 30% aujourd’hui ! Et comme si cela ne suffisait pas, en septembre dernier, trois scientifiques ont découvert à Marseille un nouveau prédateur ! Le frelon asiatique oriental, de son nom savant «Vespa Orientalis Linnaeus». Sa prolifération est mondiale : Moyen-Orient, Grèce, Italie… Il arrive aujourd’hui aux portes du territoire national. La filière est aux aguets. Après le frelon asiatique apparu en 2004, les apiculteurs redoutent maintenant ce nouveau prédateur !

C’est donc à la suite de cette saison apicole 2021 considérée comme la pire année par la filière, que des élus engagés ont souhaité faire porter la voix silencieuse des abeilles pour agir ou du moins réagir face au déclin grandissant des pollinisateurs.

« Cette proposition de résolution vise donc à lutter contre la disparition des abeilles et à soutenir l’apiculture française. L’avenir des abeilles et de l’apiculture mérite la plus grande attention et la mobilisation de tous. Il est de notre responsabilité de maintenir, pour les générations futures, une biodiversité à laquelle les abeilles contribuent de façon déterminante. » Évoquait M. Robert THERRY dans la proposition de résolution.

Une nécessité autant écologique qu’économique ! Car selon l’ONU, les abeilles pollénisent 71 des 100 espèces cultivées fournissant 90% des denrées alimentaires mondiales. Ainsi, il a été calculé que la pollinisation des abeilles et autres insectes pollinisateurs générait mondialement chaque année près de 130 milliards d’euros d’activité !

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 34‑1 de la Constitution,

Vu l’article 136 de son Règlement,

Considérant que la disparition des abeilles en France est un drame écologique tendant à s’accélérer ces dernières années ;

Considérant l’urgence de prendre des mesures de lutte contre cette disparition ;

Considérant la menace que représentent les frelons asiatiques pour les abeilles et pour l’apiculture française ;

1. Invite le Gouvernement à déclarer la sauvegarde des abeilles « Grande cause nationale 2022 » ;

2. Encourage le Gouvernement à réfléchir à l’élaboration d’un plan national de lutte contre le frelon asiatique.

Une nécessité autant écologique qu’économique… Car selon l’ONU, les abeilles à elles seules pollinisent 71 des 100 espèces cultivées, fournissant ainsi 90% des denrées alimentaires mondiales ! Et puis… pourra-t-on continuer à manger du miel français ?

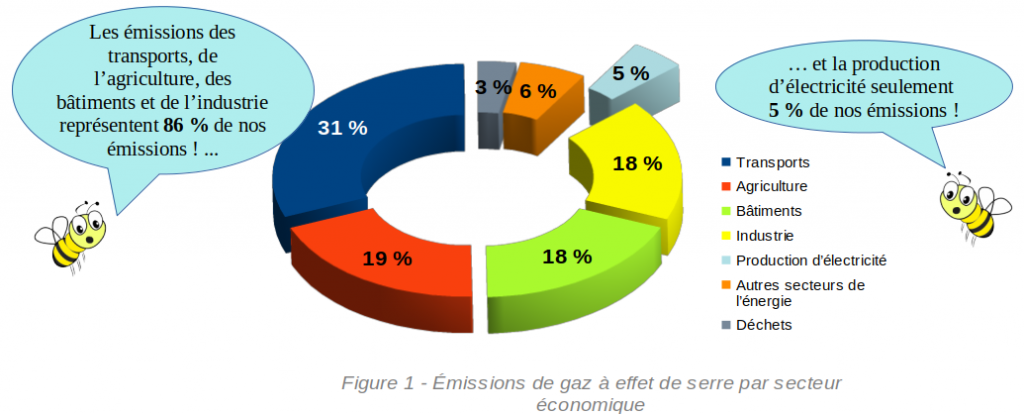

Changement climatique. Avons-nous les bonnes priorités ?

Avant-propos

Le changement climatique aura des conséquences néfastes sur nos modes de vie si nous n’agissons pas vite et efficacement. Agir efficacement, c’est agir en priorité sur les secteurs qui contribuent le plus au changement.

Nous souhaitons partager avec vous une petite analyse qui porte sur la production électrique en France, son impact sur nos émissions de gaz à effet de serre et sur les énergies renouvelables. Cette analyse conclue très clairement que le développement des énergies renouvelables (éolien et solaire) en France n’a aucun effet sur le plan de la lutte contre le changement climatique, alors qu’il mobilise une part très importante de nos dépenses. Ces dépenses seraient vraiment utiles si elles étaient utilisées pour agir plus sur les transports et les logements.

Méthode et sources

Notre démarche et nos conclusions sont basées sur des analyses chiffrées, et donc quantitatives. Elles s’appuient sur des données qui proviennent de sources officielles, et publiques. Toutes nos sources sont données à la fin de ce document. Elles sont identifiées dans le document par un nombre entre crochets.

Introduction

Le changement climatique fait l’actualité en France (et ailleurs), avec de nombreux débats. Pourtant, ces débats sont trop souvent pollués par des arguments faux, des solutions illusoires voire contre productives.

Comment faire la part des choses ? Dans ce domaine, comme bien d’autres, il faut s’appuyer sur les ordres de grandeur. Ils nous permettent de connaître quelles sont les causes principales, celles dont il faut s’occuper prioritairement si on veut agir avec efficacité.

Quels sont les ordres de grandeur de nos émissions de gaz à effet de serre ?

Nous avons émis en 2019 en France 441 millions de tonnes d’équivalent CO2 [1] (c’est ainsi qu’on mesure les émissions de gaz à effet de serre). L’objectif est de réduire ces émissions de 30 % d’ici 2030 [2] .

De quels secteurs de l’économie viennent ces émissions [1] [10] ?

Sans surprise, le secteur des transports est prépondérant (31 %), suivi de l’agriculture (19 %), des bâtiments (18 %, résidentiel et tertiaire) et de l’industrie (18 %).

La production électrique, elle, ne pèse que pour 5 % du total.

Pour atteindre nos objectifs, il faut bien sûr réduire les émissions dans tous les secteurs. Mais il faut absolument tenir compte des ordres de grandeur et s’attaquer en priorité aux secteurs prépondérants. En d’autres termes, il faudrait consacrer environ 31 % de nos investissements sur les transports, 18 % sur les bâtiments (isolation, mode de chauffage), etc … et pas plus de 5 % pour réduire les émissions de la production électrique.

Ayons aussi à l’esprit que l’électricité contribue pour 25 % à nos besoins énergétiques [3], et donc pour seulement 5 % de nos émissions.

Mais on nous présente que le développement des nouvelles énergies renouvelables électriques, c’est à dire l’éolien et le solaire (les panneaux photovoltaïques) est l’un des éléments majeurs de la lutte contre le changement climatique en France. Or, ce développement n’aura au maximum qu’un impact de 5 % sur nos émissions. Rappelons qu’il nous faut les réduire de 30 % d’ici 2030.

Quelle est la part de nos investissements dans les nouvelles énergies renouvelables ?

Elle est très importante. D’une part, l’électricité produite par ces énergies est subventionnée [4] (elle est rachetée à un prix garanti au-dessus du prix du marché). Ensuite, elle a priorité sur le réseau électrique (le rachat est obligatoire).

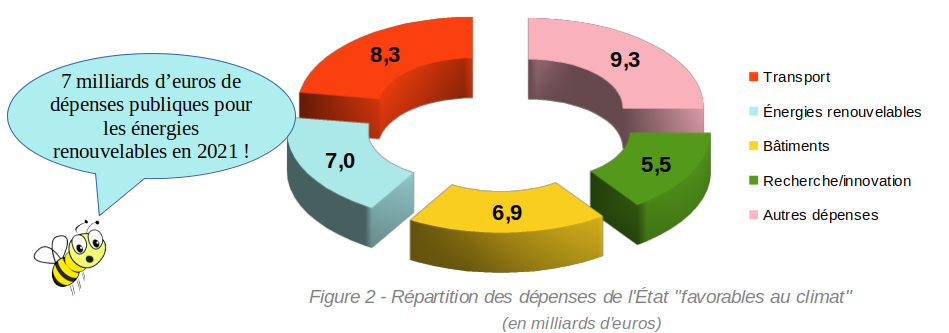

Dans le Projet de Loi de Finance 2021, l’État a identifié 37 milliards d’euros de dépenses « favorables au climat » [5]. La répartition de cette somme est la suivante :

Les dépenses sur les énergies renouvelables (7 milliards d’euros, soit 19 % des 37 milliards) est donc à peu près égal à celui pour les bâtiments (6,9 milliards), et à peine inférieur à celui sur les transports (8,3 milliards).

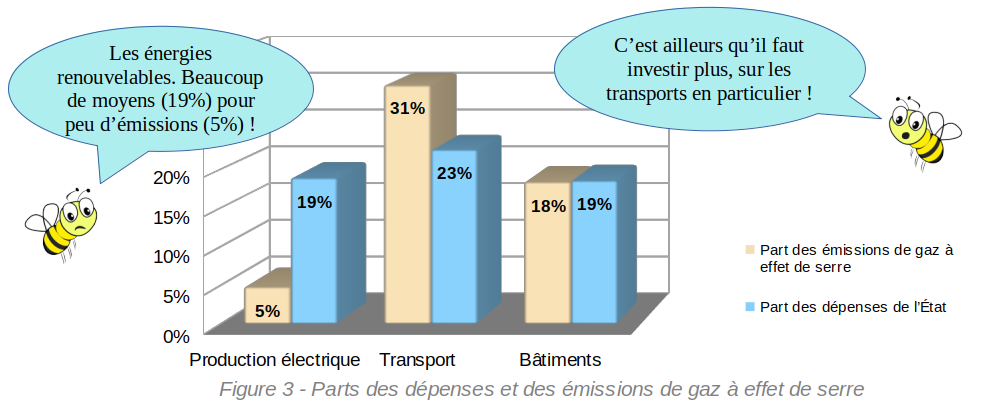

On peut comparer la part de ces dépenses pour chaque secteur avec leur part respective d’émissions de gaz à effet de serre.

On voit que les dépenses concernant la production électrique (les énergies renouvelables) sont largement surdimensionnées par rapport à leur impact sur le climat. Pour être efficace, il faudrait investir plus massivement sur les logements (isolation, modes de chauffage) et les transports.

Les nouvelles énergies renouvelables ont-elles malgré tout un impact positif ?

Même si l’effort est surdimensionné, on peut regarder si l’impact est positif sur les émissions de gaz à effet de serre de la production électrique.

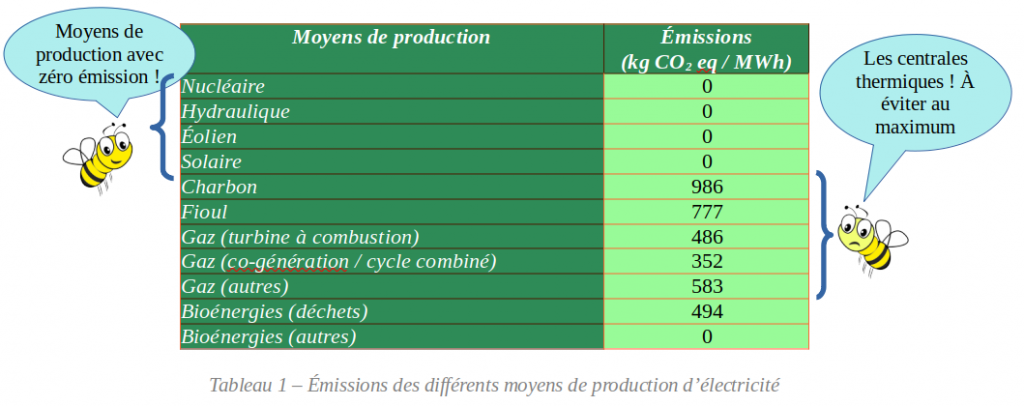

Pour cela, il faut regarder comment est produite l’électricité en France. Plusieurs moyens de production sont utilisées :

- les centrales nucléaires

- les barrages hydrauliques (note : c’est notre première énergie renouvelable)

- les éoliennes

- l’énergie solaire (les panneaux photovoltaïques)

- les centrales « thermiques » (c’est à dire fonctionnant avec du gaz, du fioul ou du charbon)

- les centrales « bioénergies » (incinération des déchets ménagers, bois-énergie, biogaz)

Voici ci-dessous les émissions directes de gaz à effet de serre des différents moyens de production [7] . Les émissions directes sont celles émises par le fonctionnement des moyens de production. Ce sont celles prises en compte dans les bilans d’émissions annuelles.

Seules les centrales « thermiques » et les centrales d’incinérations de déchets émettent du CO2 pour produire de l’électricité.

Compte tenu de cela, si on veut réduire les émissions de production d’électricité, il faut réduire la part d’électricité produite avec les centrales thermiques, les seules qui émettent des gaz à effet de serre.

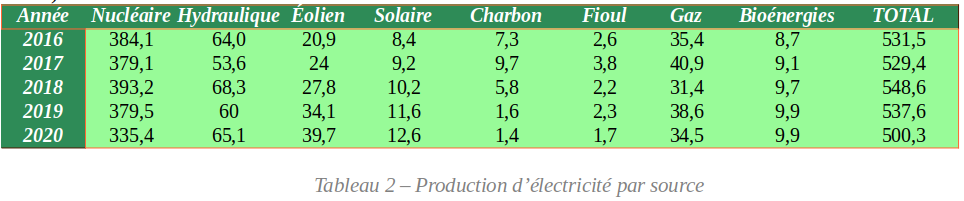

Voici maintenant l’électricité produite (en TWh) pour les différents moyens par an [6].

(Note : 1 terrawatt-heure, ou TWh, est une unité d’énergie équivalent à 1 million de MWh ou 1 milliard de kWh)

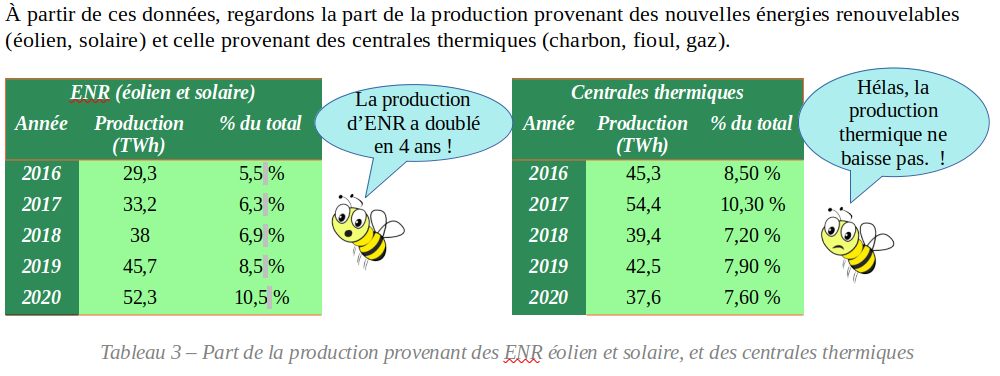

À partir de ces données, regardons la part de la production provenant des nouvelles énergies renouvelables (éolien, solaire) et celle provenant des centrales thermiques (charbon, fioul, gaz).

On voit que la part de la production d’électricité à partir d’éolien et de solaire a quasiment doublé en 4 ans, en passant de 5,5 % à 10,5 %.

Par contre, la part de la production à partir de centrales thermiques est plutôt stable, aux alentours de 8 % en moyenne. Ce qui est clair, c’est qu’elle ne diminue pas.

On voit alors qu’au premier ordre, les productions d’éolien et de solaire n’ont pas remplacé la production des centrales thermiques, celles-ci étant restées stables. Elles ont plutôt remplacé la production d’électricité à partir de nucléaire ou d’hydraulique, qui n’émettent pas non plus de gaz à effet de serre.

L’augmentation de la production électrique à partir d’éolien ou de solaire n’a donc pas eu d’impact positif sur les émissions de gaz à effet de serre.

Comment expliquer cela ? N’oublions pas que l’éolien ou le solaire sont des moyens de production intermittents. Ils ne produisent pas d’électricité en l’absence de vent ou de soleil.

Alors, quand cette production est absente, mais que la demande d’électricité est forte (par exemple les soirs froids d’hiver), les autres moyens de production sont utilisés pour compléter la production et parmi eux, les centrales thermiques.

Et si on prend on compte les émissions sur l’ensemble du cycle de vie des moyens de production ?

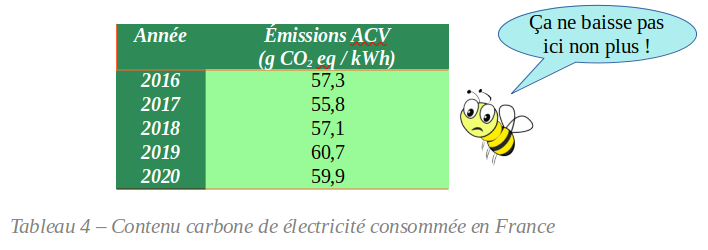

L’analyse qui précède ne porte que sur les émissions directes liées à la production électrique. Mais tous les moyens de production doivent d’abord être construits, maintenus, gérés puis démantelés en fin de vie. Toutes ces opérations émettent aussi des gaz à effet de serre qu’il faut ajouter aux émissions directes liées à la production. C’est ce qu‘on appelle l’Analyse du Cycle de Vie ou ACV, qui donne donc une évaluation du contenu en carbone de l’électricité.

L’ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie) évalue ainsi chaque année le contenu carbone de l’électricité consommée en France, à partir des émissions de chacun des moyens de production qui ont été utilisés. Voici les résultats pour les années de 2016 à 2020 [8].

Là encore, il n’y a pas de baisse du contenu carbone de l’électricité, malgré la part croissante d’éolien et de solaire. Cela confirme bien l’absence d’effet positif des nouvelles énergies renouvelables sur la production électrique en France.

Conclusion

En France, nous avons la chance d’avoir déjà une production électrique très majoritairement décarbonée. C’est pourquoi chez nous, le développement des ENR ne devrait pas être une priorité car les investissements sont lourds et les effets positifs sur nos émissions de gaz à effet de serre inexistants. De plus, ce développement s’accompagne de questions techniques sans réponse satisfaisante aujourd’hui :

- la gestion de l’intermittence de cette production

- l’absence de solution technique de stockage à l’échelle de nos besoins (aujourd’hui et aussi dans un proche avenir)

- l’adaptation massive du réseau électrique pour s’adapter à une production fortement décentralisée

- la stabilité du réseau électrique, la production et la consommation devant être égales à tout moment.

Pourtant, l’urgence climatique est là. Le consensus sur le réchauffement et sur sa cause (les activités humaines) est total chez les scientifiques du monde entier spécialistes de ce domaine.

Atteindre les objectifs de la stratégie bas carbone est une nécessité. Mais pour réussir, il est indispensable d’agir plus fortement sur les domaines prépondérants :

- les transports

- l’agriculture

- les bâtiments

- l’industrie

Et c’est donc là qu’il faut investir massivement. Pour plus d’informations sur les actions prioritaires, nous vous conseillons de lire le rapport 2020 du Haut Conseil pour le climat [9].

Sources

[1] CITEPA (Centre technique de référence en matière de pollution atmosphérique et de changement climatique). Bilan des émissions en France de 1990 à 2018

https://www.citepa.org/wp-content/uploads/Citepa_Rapport-Secten_ed2020_v1_09072020.pdf

[2] Ministère de la Transition Écologique. Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC)

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/2020-03-25_MTES_SNBC2.pdf

[3] Bilan énergétique de la France pour 2018

[4] Commission de Régulation de l’Énergie (CRE). Dispositifs de soutien aux EnR

[5} Ministère de la Transition Écologique. Chiffres clés du climat France, Europe et Monde, édition 2021

[6] Bilans annuels RTE

[7] RTE – Les émissions de CO2 par kWh produit en France

https://www.rte-france.com/eco2mix/les-emissions-de-co2-par-kwh-produit-en-france

[8] ADEME – Site Bilans GES

https://www.bilans-ges.ademe.fr/fr/basecarbone/donnees-consulter/liste-element/categorie/64

[9] Haut Conseil pour le Climat – Version grand public du rapport annuel Neutralité Carbone Septembre 2020

https://www.hautconseilclimat.fr/wp-content/uploads/2020/09/hcc_rapport_grand-public_2020_-2.pdf

[10] Description des différents secteurs économiques

Transformation de l’énergie: Ce secteur prend en compte les émissions dues à l’extraction, la transformation et la distribution d’énergie en dehors de la production d’électricité. On distingue les sous-secteurs suivants: Chauffage urbain, raffinage du pétrole, les mines, la sidérurgie, l’extraction des combustibles solides, celle des combustibles liquides, celle des combustibles gazeux, celle des autres combustibles, la géothermie et les autres secteurs de la transformation d’énergie.

Production d’électricité : Il s’agit des émissions des centrales électriques thermiques (gaz, fioul, charbon) et des centrales d’incinérations de déchets.

Déchets : Ce secteur regroupe les activités relatives au traitement des déchets solides, au traitement et au rejet des eaux usées domestiques et industrielles mais aussi la crémation.

Industrie : Ce secteur regroupe l’industrie manufacturière et la construction. Il intègre les sources de combustion (les chaudières et les fours de procédé de l’industrie manufacturière), d’autre part, les sources de décarbonatation et enfin les usages non énergétiques.

Bâtiments : Il s’agit du secteur Résidentiel et Tertiaire. Il inclut, pour le résidentiel, les émissions liées aux activités domestiques dans les bâtiments d’habitation: combustion des appareils de chauffage, feux ouverts, engins mobiles non routiers pour le loisir/jardinage, utilisation domestique de solvants, réfrigération et air conditionné, consommation de tabac, traitement des eaux usées, etc. Pour le tertiaire, il inclut les émissions liées aux activités et bâtiments des entreprises, commerces, institutions et services publics: combustion des appareils de chauffage, utilisation de solvants, réfrigération et air conditionné, bombes aérosols, utilisation de feux d’artifices, notamment.

Agriculture: Ce secteur prend en compte les émissions liées aux élevages (animaux, bâtiment et stockage), aux cultures (fertilisation azotée minérale et organique, animaux à la pâture, amendements basiques et d’urée, riziculture et brûlage des résidus agricoles) ainsi qu’aux engins, moteurs et chaudières en agriculture et sylviculture.

Transports: Ce secteur intègre, d’une part, les sources routières et les sources non routières (aérien, fluvial dont plaisance, maritime dont pêche et ferroviaire). Les émissions sont liées d’une part à la combustion des combustibles mais aussi à l’évaporation de l’essence et aux abrasions (freins, pneus, route, caténaires, etc.). Seule une partie des émissions des aéronefs et des bateaux est prise en compte dans les émissions totales en France métropolitaine, les rejets du trafic maritime international sont exclus.